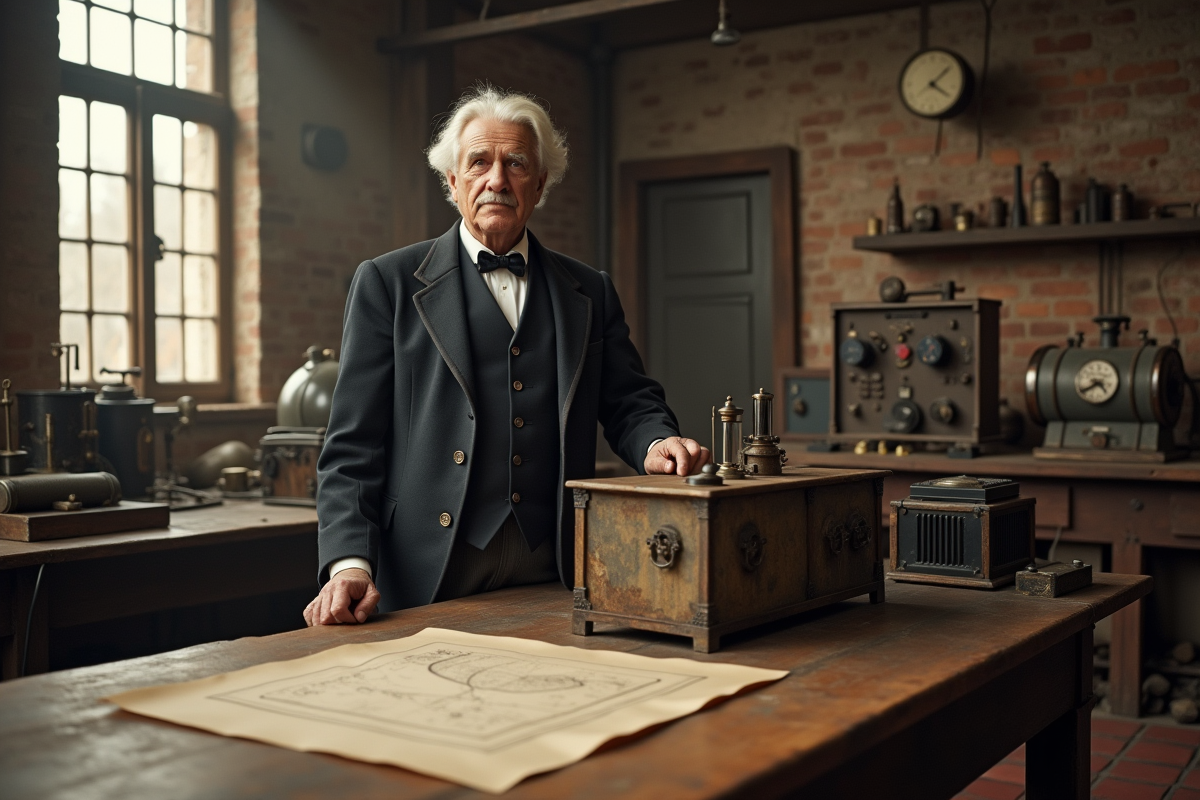

L’acide sulfurique accélère la corrosion, mais certaines innovations s’appuient sur ce phénomène pour améliorer la performance. Les batteries nickel-fer, brevetées par Thomas Edison en 1901, se distinguent par une longévité et une robustesse inhabituelles dans un secteur dominé par le plomb et le lithium.

L’annonce d’une nouvelle version de cette technologie replace le fer au centre des discussions sur le stockage de l’énergie. Ce choix interroge la hiérarchie des matériaux et redéfinit les perspectives offertes aux sources renouvelables.

Pourquoi le fer s’impose comme une alternative aux batteries traditionnelles

Longtemps éclipsée par le règne du plomb et l’ascension fulgurante du lithium-ion, la batterie fer revient soudain sur le devant de la scène. Inspirée par la technologie batterie nickel-fer imaginée par Edison et adaptée aux exigences d’aujourd’hui, elle vient bouleverser les dogmes établis du stockage d’énergie.

Les arguments sont nombreux et difficiles à ignorer. Le fer, ce métal abondant et accessible, se substitue sans peine à des matières premières coûteuses et parfois source de tensions. La fabrication consomme moins de ressources critiques, ce qui, à l’heure de la sobriété industrielle, change la donne. Du côté environnemental, la batterie écologique coche de nombreuses cases : pollution réduite lors du recyclage, toxicité limitée, et plus de dépendance au cobalt ou au lithium, dont l’extraction suscite débats et crispations. Le binôme nickel-fer, éprouvé depuis des décennies, offre à cette alternative batterie une endurance que bien des modèles modernes lui envient.

Voici ce qui distingue la batterie nickel-fer dans la pratique :

- Grande stabilité lors des cycles de charge-décharge

- Capacité à supporter de fortes variations de température

- Maintenance réduite et recyclabilité accrue

Certes, certains pointent du doigt son rendement, jugé parfois modeste. Mais là où la durée de vie prime, stockage stationnaire, stockage d’énergie renouvelable, applications prioritaires sur la fiabilité, elle s’impose comme une évidence. Le retour du fer ne se cantonne plus à une curiosité technique : il modifie en profondeur la carte du stockage, précisément à l’instant où chaque choix de matériau pèse lourd dans la balance écologique.

Comment fonctionne la batterie au fer selon l’innovation de Thomas Edison ?

Au tout début du XXe siècle, Thomas Edison imagine une batterie à contre-courant, pensée pour durer. Sa batterie nickel-fer Edison, classée parmi les piles alcalines, mise sur une alliage simple mais redoutablement efficace. Loin du raffinement électronique contemporain, sa robustesse et sa sobriété défient le temps.

La recette ? Deux électrodes essentielles : une en fer pur, l’autre en nickel. Plongées dans un bain d’électrolyte alcalin, généralement une solution de potasse caustique (hydroxyde de potassium),, elles forment un duo résistant. Lors de la charge, une réaction d’oxydo-réduction transforme le fer et le nickel ; au moment de la décharge, le processus s’inverse et l’énergie libérée reste stable, cycle après cycle.

Pour résumer les caractéristiques clés de ce système :

- Électrode négative : fer

- Électrode positive : oxyde de nickel

- Électrolyte : solution alcaline (KOH)

Ce qui fait la singularité de la Thomas Edison batterie, c’est sa capacité à résister aux cycles répétés et à encaisser les écarts de température sans broncher. Très peu de corrosion, pratiquement pas de dégradation des matériaux actifs : cette mécanique bien huilée, éprouvée depuis des générations, repousse la question du vieillissement prématuré, un vrai talon d’Achille pour bien d’autres technologies.

La histoire batterie fer se raconte ainsi, entre mémoire industrielle et regain d’intérêt pour le stockage stationnaire de nouvelle génération.

Les avantages concrets des batteries au fer pour la transition énergétique

Dans le débat actuel sur le stockage de l’électricité, la batterie fer s’impose sans détour. Sa conception robuste, héritée de la vision d’Edison, séduit les spécialistes du stockage renouvelable. Les limites du lithium-ion, sensibilité aux températures, usure accélérée, ne pèsent pas lourd face à la longévité de la cellule nickel-fer. Certains prototypes affichent plus d’un demi-siècle de service actif, sans déclin majeur de performance.

L’absence de métaux rares et de ressources stratégiques dans cette batterie durable attire les acteurs attentifs à l’impact environnemental. Le fer, largement disponible et économique, garantit une chaîne d’approvisionnement stable, loin des tensions sur le cobalt ou le lithium. La simplicité de la chimie alcaline diminue fortement les risques d’incendie ou d’explosion, un argument de poids pour la sécurité des systèmes de batterie stockage renouvelable.

Voici les principaux bénéfices relevés par les utilisateurs et industriels :

- Longévité : cycles de charge-décharge supérieurs à la moyenne du secteur

- Recyclabilité : matériaux réutilisables sans procédés complexes

- Résilience : fonctionnement stable sous conditions extrêmes

À l’heure où la transition énergétique exige des solutions fiables, sobres et indépendantes des chaînes logistiques fragiles, la batterie fer, relue à la lumière des défis contemporains, incarne une proposition solide pour le stockage en masse de l’énergie solaire ou éolienne. Que ce soit dans les zones reculées ou au cœur des villes, elle dessine une voie crédible et pragmatique.

Vers un futur durable : quel rôle pour les batteries au fer dans les énergies renouvelables ?

Poussée par les exigences du stockage énergie renouvelable, la batterie fer s’invite désormais dans les stratégies de transformation du secteur. Sa capacité à lisser les variations de production solaire ou éolienne, à restituer l’énergie sans pertes majeures, la place à part. Les observateurs du marché de la batterie verte sont attentifs, parfois même impatients.

Alors que la stabilité des réseaux électriques devient une préoccupation partagée, la batterie nickel-fer s’impose comme un rempart face aux incertitudes du lithium-ion. Moins tributaire des aléas sur les matières premières, elle propose des solutions locales, adaptables, et économes. Des premiers retours d’expérience, menés par des opérateurs précurseurs, nourrissent la réflexion : la batterie écologique de demain quitte le domaine du concept pour entrer dans la réalité opérationnelle.

Perspectives pour les territoires en transition

Quelques scénarios concrets illustrent la manière dont la batterie fer s’intègre dans les territoires en mutation :

- Stockage au plus près des sites de production

- Intégration facilitée dans les micro-réseaux ruraux ou insulaires

- Cycle de vie prolongé, donc amortissement optimisé

La batterie fer pour les énergies renouvelables interpelle aussi par sa facilité de recyclage. Sans métaux exotiques ni contraintes lourdes de traitement, elle attire l’attention des collectivités et des industriels. Sa capacité à conjuguer performance, fiabilité et faible impact écologique séduit. Peut-être que la prochaine grande révolution du stockage viendra de ce mariage entre mémoire industrielle et innovation. La suite s’écrit déjà, quelque part entre passé revisité et futur à inventer.